本屋さんに行くとき、「この本が欲しい!」と目的があって行くこともありますが、「何かいい本ないかな?」と立ち寄ることはありませんか?

そんなとき、たくさんの本が並んでいて、どれを選べばいいか迷ってしまうことってありませんか?

今回は、私がどんな風に、本屋さんで本を選んでいるのか、その方法をお伝えします。

本を選ぶときに意識していること

本屋さんに着いて、「さあ、読みたい本を選ぼう!」となった時。私は、次のような流れで本を選んでいます。

大まかな流れはジャンル問わず使い回せると思いますが、今回は、例えば「文芸書」や「ライトノベル」、「コミック」などのストーリーがメインの書籍の場合、としましょう。

「新刊・おすすめ本コーナー」をチェック

多くの本屋さんでは、ジャンルごとに棚が区分けされていますが、それ以外に特定のテーマをターゲットにした棚が出来ていることがあります。

例えば、アニメ化をきっかけに特設コーナーが作られていたり、賞を受賞した本が並べられていたりします。

私は、ざっとその売場を見て、目に付いた本を直感で手に取ります。

「目に付く」のは表紙や帯が印象的だったり、あるいは、タイトルが気になったりしたときですね。

「表紙と帯」をチェック

「目に付く」って具体的には、どういうことなのか。

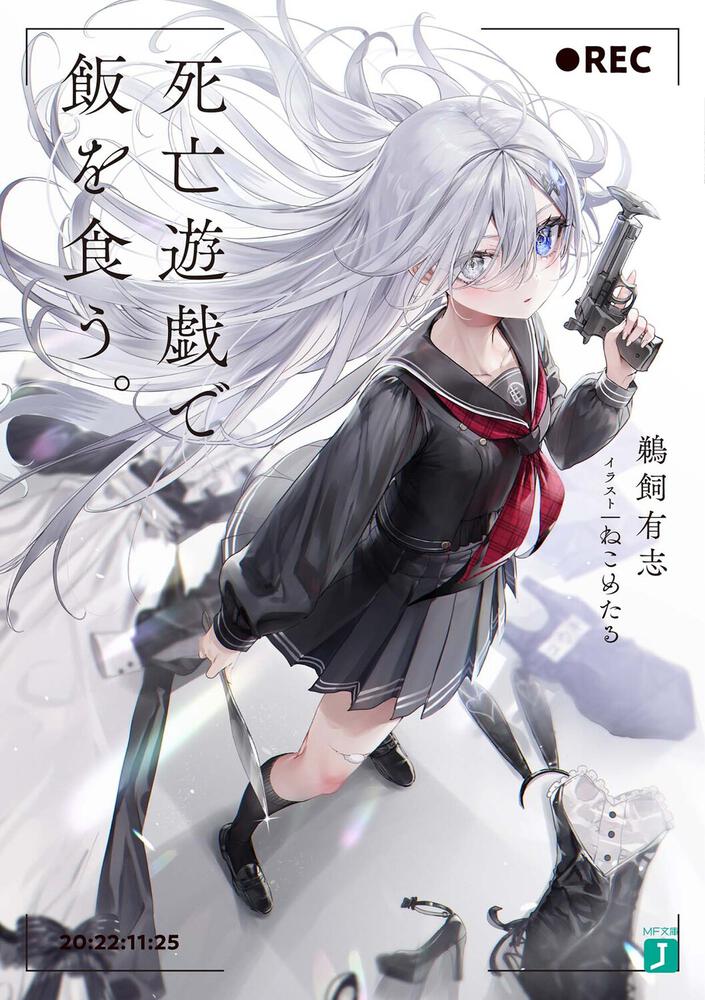

では、1冊 例に上げましょう。私の好きなライトノベルの作品で「死亡遊戯で飯を食う。」という作品があります。

公式サイトには帯のついた書籍画像は載っていないのですが、概ね帯に書かれている内容についても、掲載されています。

仮に書店にこの本が売られていた際、その時に見るポイントが以下の通りです。

実際に、この本を私が購入した理由は、SNSで同様のポイントを見かけて気になったから、というところではあります。ただ、本屋さんにおいてもそれは同じです。

やはり、帯にある「キャッチコピー」や「推薦コメント」は強力な決め手になりますね。

最後は・・・「直感」で決める!

「文芸書」や「ライトノベル」、「コミック」などのストーリーがメインの本の場合、表紙や帯まで見て「読みたい!」と思ったら、最後は直感で買っています。買って、読んでみないと結局 分からないからですね。

たまに「ちょっと自分には合わなかったな…」となることもありますが、それも含めて読書の楽しみだと思っています。

後は、個人的には「(ある程度)気になったのはとりあえず買う」ということにしています。金銭面的なところで限界はありますが、1作品でも多く、自分のお気に入りになりそうな作品に出会いたいこともあり・・・。なので、最近そのスタイルで購入していたところ、本屋さんでの会計がそれなりに良いお値段になることも多々あります。

補足:ビジネス書を選ぶときのコツ

ビジネス書の場合も、表紙や帯をチェックする点は同じですが、「導入文」と「目次」を必ず確認します。

「導入文」と「目次」を見ることで、その本が「今の自分にとって必要な本かどうか(どんな問題を解決してくれるか)」が、大体 分かります。

後は、パラパラっとページをめくって、自分にとって、読みやすいかもチェックします。毎回 必ずしも必要ではないのですが、例えば、図解が入っていたりすると、個人的にはイメージしやすかったりします。